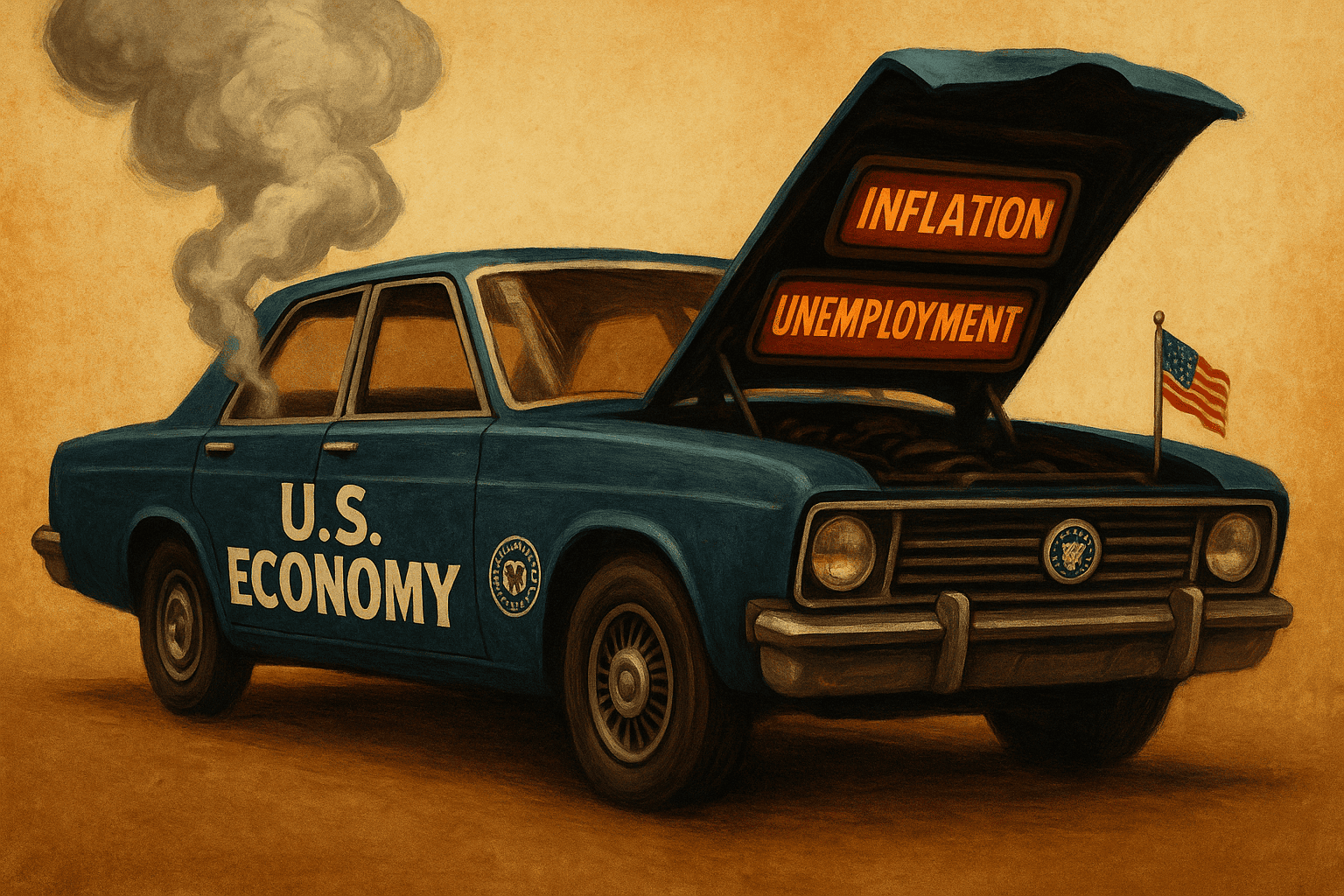

La stagflazione è più vicina di quanto si pensi

L’aumento dell’inflazione spinto dai dazi del presidente Trump e l’indebolimento del mercato del lavoro pongono alla Federal Reserve un dilemma tra stabilità dei prezzi e sostegno all’occupazione

La Federal Reserve si trova in un vicolo cieco. I dati sull’occupazione pubblicati venerdì scorso sono stati più deboli del previsto, mentre l’inflazione continua a superare l’obiettivo del 2%. Le due funzioni principali dell’istituto – promuovere la piena occupazione e garantire la stabilità dei prezzi – si stanno scontrando, rendendo ogni decisione rischiosa.

Il numero di disoccupati negli Stati Uniti è salito a 7,2 milioni nel mese di luglio. Si tratta di un incremento rispetto ai 6,8 milioni di gennaio e leggermente superiore ai 7,1 milioni di un anno fa. La partecipazione alla forza lavoro è scesa al 62,2%, il livello più basso dal novembre 2022 e, escludendo il periodo pandemico, il più contenuto dagli anni ’70. A questi numeri si somma un fenomeno meno visibile ma preoccupante: un numero crescente di persone ha smesso di cercare lavoro, uscendo completamente dal mercato.

Al tempo stesso, i dati sull’inflazione mostrano una tendenza al rialzo. L’indice PCE core – la misura preferita dalla Fed – è aumentato del 2,8% a giugno su base annua. Le proiezioni indicano che l’inflazione core nei prezzi al consumo (CPI) per luglio toccherà il 3%, consolidando una dinamica inflattiva al di sopra del target e destinata ad accentuarsi.

Il nodo centrale è che, pur in presenza di un’inflazione in aumento, la Fed ha finora evitato di alzare i tassi, temendo di peggiorare una situazione occupazionale già fragile. Tuttavia, continuare a mantenere una politica monetaria accomodante potrebbe alimentare ulteriormente la spirale inflattiva, richiedendo interventi ancora più drastici in futuro.

La causa principale di questa inflazione non è solo monetaria. Un ruolo rilevante lo giocano i dazi introdotti dal presidente Trump. Le nuove misure tariffarie – alcune già in vigore, altre annunciate – stanno cominciando a trasferirsi sui prezzi finali. I dati di luglio, ad esempio, non includono ancora gli effetti di un dazio del 50% sui prodotti importati dall’India e del 39% su quelli provenienti dalla Svizzera, ma il loro impatto potenziale sull’inflazione futura è evidente.

Secondo Edward Harrison, autore dell’analisi pubblicata da Bloomberg, la Fed dovrebbe evitare di tagliare i tassi in questo momento, anche a costo di rallentare ulteriormente la crescita. La priorità deve restare il contenimento dell’inflazione. Harrison richiama l’esperienza degli anni ’70, quando politiche espansive non accompagnate da un controllo dell’inflazione portarono a rendimenti reali fortemente negativi per azioni e obbligazioni.

Un esempio storico spesso citato è quello della gestione di Arthur Burns, presidente della Fed negli anni ’70. Nonostante i rialzi nominali dei tassi, la banca centrale non riuscì a domare l’inflazione, che rimase elevata per tutta la decade. In quel contesto, anche i periodi di crescita non portarono benefici reali agli investitori, perché l’inflazione erodeva sistematicamente i guadagni.

Anche oggi, secondo Harrison, esiste il rischio che la Fed – nella speranza di stimolare l’economia – scelga di tagliare i tassi troppo presto. Il mercato già prezza con oltre l’80% di probabilità un taglio a settembre. Ma se i prossimi dati sull’inflazione saranno peggiori del previsto, tale mossa potrebbe risultare controproducente: stimolerebbe i consumi e la spesa pubblica, ma alimenterebbe ulteriormente le pressioni inflazionistiche, spingendo gli investitori a chiedere rendimenti maggiori per i titoli a lunga scadenza.

Nel frattempo, i mercati sembrano ignorare il pericolo. Gli indici azionari sono in rialzo, sostenuti soprattutto dai forti utili delle grandi aziende tecnologiche. Apple, ad esempio, ha visto il proprio titolo salire in seguito all’annuncio di nuovi investimenti negli Stati Uniti, celebrati pubblicamente dal presidente Trump. Solo il dollaro e i rendimenti obbligazionari hanno subito un calo, reagendo alle notizie sui nuovi dazi.

Questo apparente ottimismo dei mercati contrasta con gli indicatori di sentiment economico, che cominciano a segnalare preoccupazioni. Secondo Harrison, è proprio in questi momenti che si rischiano correzioni più dolorose: quando i titoli sono sopravvalutati e l’inflazione è elevata, le eventuali perdite in caso di recessione risultano amplificate.

Le attuali politiche fiscali espansive dell’amministrazione Trump, unite all’aumento dei dazi e all’indebolimento del mercato del lavoro, creano una combinazione pericolosa. In assenza di un’inversione di tendenza nella dinamica dei prezzi, la Fed rischia di trovarsi nella stessa posizione di cinquant’anni fa: costretta a rincorrere l’inflazione con misure tardive e inefficaci.

Il prossimo appuntamento chiave sarà il rilascio dei dati sul CPI previsto per la prossima settimana. Se i numeri confermeranno l’aumento dell’inflazione, la Federal Reserve potrebbe essere costretta a rivedere le aspettative di taglio e mantenere invariati i tassi, anche a costo di raffreddare ulteriormente l’economia. In caso contrario, un taglio a settembre resterebbe sul tavolo, ma con il rischio concreto di alimentare le stesse distorsioni che hanno caratterizzato la stagflazione degli anni ’70.