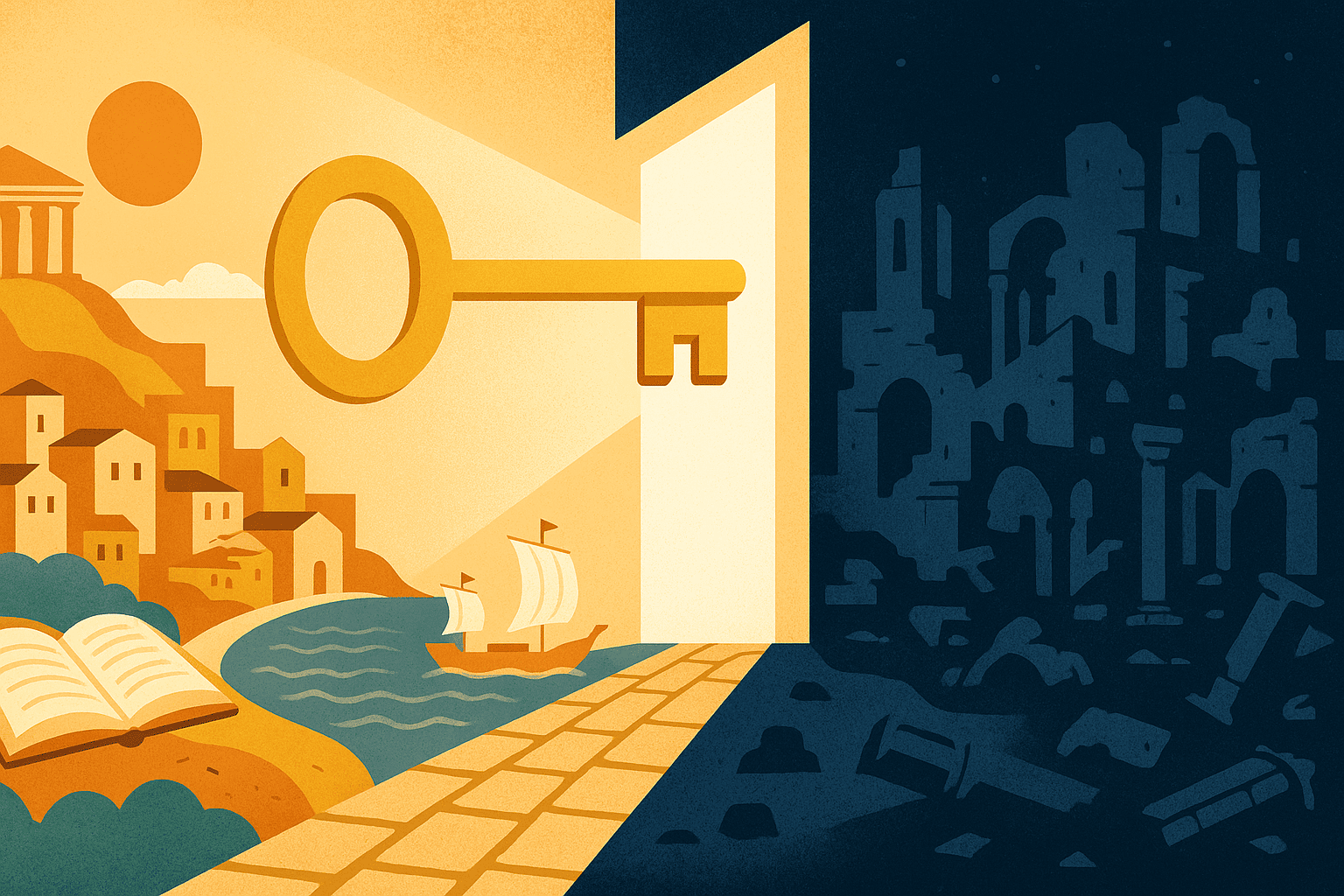

Come iniziano (e finiscono) davvero le età dell’oro

Il nuovo libro dello storico svedese Johan Norberg sfata i miti delle civiltà gloriose: prosperano con l’apertura, declinano con la chiusura. Dal mondo greco alla Cina imperiale, fino all’oggi globale

Nel suo nuovo saggio Peak Human, lo storico svedese Johan Norberg propone una tesi opposta all’attuale retorica americana del protezionismo: le civiltà non raggiungono il loro apice innalzando barriere, bensì aprendosi agli scambi, alle idee e agli stranieri. Il libro, pubblicato da Atlantic Books e ripreso dall'Economist, ripercorre tremila anni di storia alla ricerca dei veri motori delle età dell’oro. Dai fasti dell’antica Atene al califfato abbaside, dalla dinastia Song in Cina all’Impero romano, Norberg mostra come prosperità e progresso siano figli della libertà e della circolazione, e come i declini coincidano spesso con chiusure reazionarie.

Uno dei casi più emblematici è quello della dinastia Song (960–1279), in Cina. Gli imperatori Song si distinsero dai predecessori per il rispetto dello stato di diritto e per l’adozione di riforme meritocratiche: gli alti funzionari erano selezionati tramite esami pubblici, e persino le critiche al potere non venivano punite con la morte. I contadini ottennero diritti di proprietà e libertà di movimento, favorendo un boom agricolo che portò alla crescita esplosiva delle città. Nel XII secolo la capitale Kaifeng contava una popolazione 65 volte superiore a quella di Londra. Le infrastrutture interne, come i canali, facilitarono i commerci, mentre sul fronte estero si svilupparono rotte internazionali. I mercanti introdussero la cartamoneta secoli prima dell’Europa, e lo Stato ne adottò l’uso per semplificare le transazioni.

Secondo Norberg, questa effervescenza urbana e mercantile creò un ecosistema unico per lo scambio di idee e per l’innovazione tecnica. Gli artigiani perfezionarono l’uso del carbone nella metallurgia e nel 1040 fu inventata la stampa a caratteri mobili, rendendo i libri accessibili a fasce sempre più ampie della popolazione. Una fioritura che, osserva l’autore, avrebbe potuto anticipare la rivoluzione industriale di secoli, se non fosse stata interrotta dall’invasione mongola. Tuttavia, fu con l’ascesa dei Ming nel 1368 che la Cina si chiuse davvero in sé stessa: furono vietati il commercio estero e la costruzione di navi oceaniche, fu reintrodotto il lavoro forzato, e persino l’acconciatura divenne motivo di punizione corporale. Il reddito medio nazionale, secondo Norberg, si dimezzò tra il 1080 e il 1400, segnando il collasso di un’epoca di splendore.

Anche l’Atene classica rientra tra le civiltà analizzate. Oltre a essere la culla della democrazia, fu—almeno per gli standard dell’epoca—una polis liberale. I dazi erano al 2% e gli stranieri erano ben visti. Basandosi su un indice elaborato dal Fraser Institute canadese, Norberg sostiene che gli ateniesi godevano di una libertà economica superiore a quella di qualsiasi nazione moderna, superando persino Hong Kong e Singapore. Una libertà, tuttavia, limitata: né le donne né gli schiavi ne beneficiavano, come del resto accadeva in tutte le “età dell’oro” premoderne.

Roma, a sua volta, prosperò grazie alla politica dell’inclusione: alleanze, concessione della cittadinanza ai popoli conquistati, e un’assimilazione culturale attiva. Gli schiavi greci educavano i figli dei patrizi romani, e l’Impero disponeva di una rete stradale di 400.000 km che facilitava il commercio interno. Sotto Augusto, le riforme fiscali abolirono la tassazione sui guadagni extra: il lavoro e l’innovazione non erano più penalizzati, favorendo un’espansione economica che portò Roma a livelli di ricchezza comparabili a quelli della Francia e del Regno Unito di 1.500 anni dopo.

Quando Roma crollò, lo fece secondo Norberg per un mix di sventure e errori politici. Le pandemie e le invasioni barbariche furono aggravate da politiche monetarie disastrose: l’imperatore svalutò la moneta riducendone il contenuto d’argento, causando iperinflazione, cui seguirono controlli sui prezzi imposti su tutto, “dai sandali ai leoni”. I commerci si bloccarono. L’intolleranza prese il posto del pluralismo: prima la persecuzione dei cristiani, poi quella operata dagli stessi cristiani contro altre voci. Alla fine, Roma era troppo debole per resistere agli attacchi esterni. Le “età buie” che seguirono, secondo i dati archeologici—come il drastico calo dei relitti di navi mercantili—rappresentarono “la più grande regressione sociale della storia”.

Norberg non risparmia neppure i miti più recenti. I fondamentalisti dello Stato islamico esaltano il califfato abbaside, ma ne ignorano la tolleranza verso le altre culture e religioni. Il Rinascimento, spesso invocato dai nazionalisti europei come simbolo di superiorità cristiana, fu in realtà un rifiuto dell’ortodossia e un recupero dei valori pagani. E la rivoluzione industriale inglese, lontana dall’essere un’epoca di sofferenze, risulta invece, dai diari del tempo, apprezzata dalla maggior parte dei lavoratori, con l’eccezione dei poeti e degli scrittori.

Il libro si chiude con un bilancio che risuona con l’attualità: secondo Norberg, la più grande età dell’oro è quella presente. Metà di tutti i progressi nei livelli di vita dell’umanità negli ultimi 10.000 anni si è verificata dopo il 1990, grazie all’apertura seguita al crollo dell’Unione Sovietica. Tuttavia, questo slancio globale sta oggi rallentando, mentre i dazi aumentano e la libertà accademica viene repressa in numerosi Stati. Tutte le età dell’oro, ricorda Norberg, sono finite come Roma: vittime di sfortuna e pessime leadership, di chiusure autodistruttive e della soppressione delle voci più razionali.